В одном культурологическом канале наткнулся на интересную заметку о том, почему в старых голландских городах большие окна. Оказывается в средневековых Нидерландах, в эпоху Реформации и расцвета кальвинизма, архитектура была не просто формой – она стала визуализацией морального кода. Узкие городские дома с высокими, широко открытыми окнами без штор несли определенное послание: «Мне нечего скрывать». Эти дома, а их можно увидеть сейчас на полотнах того же Яна Вермеера, строились так, чтобы любой прохожий мог заглянуть внутрь и увидеть – там царит порядок, скромность и благочестие. Так формировался облик добропорядочного протестанта – жизнь как витрина, повседневность как исповедание.

Протестантов, кстати, не любили другие ответвления христианства, и часто именно за эту вот добродетель. Но тут я вступаю на скользкую дорожку и лучше не продолжать развивать тему, чтобы кто-нибудь не оскорбился…

Этот архитектурный жест с открытыми окнами имел символическое значение: прозрачность – это честность, а скрытность – потенциальный грех.

Кальвинизм, распространившийся в том числе и в Голландии, подчеркивал личную ответственность, честность, трудолюбие и внутреннюю дисциплину. Но главное – он порождал общество, в котором репутация и общественное мнение становились инструментами морального контроля. В этом контексте прозрачные окна были не только архитектурной особенностью, но и элементом социального давления:

Добропорядочному человеку нечего скрывать от глаз соседей и Бога!

Чувствуете, куда я клоню? В XXI веке физические окна уступили место цифровым каналам. Мы больше не живем в домах с витринами, но каждый из нас обитает в прозрачном цифровом пространстве, где запросы в поисковике, переписка и геолокация заменили мебель, одежду и манеру поведения.

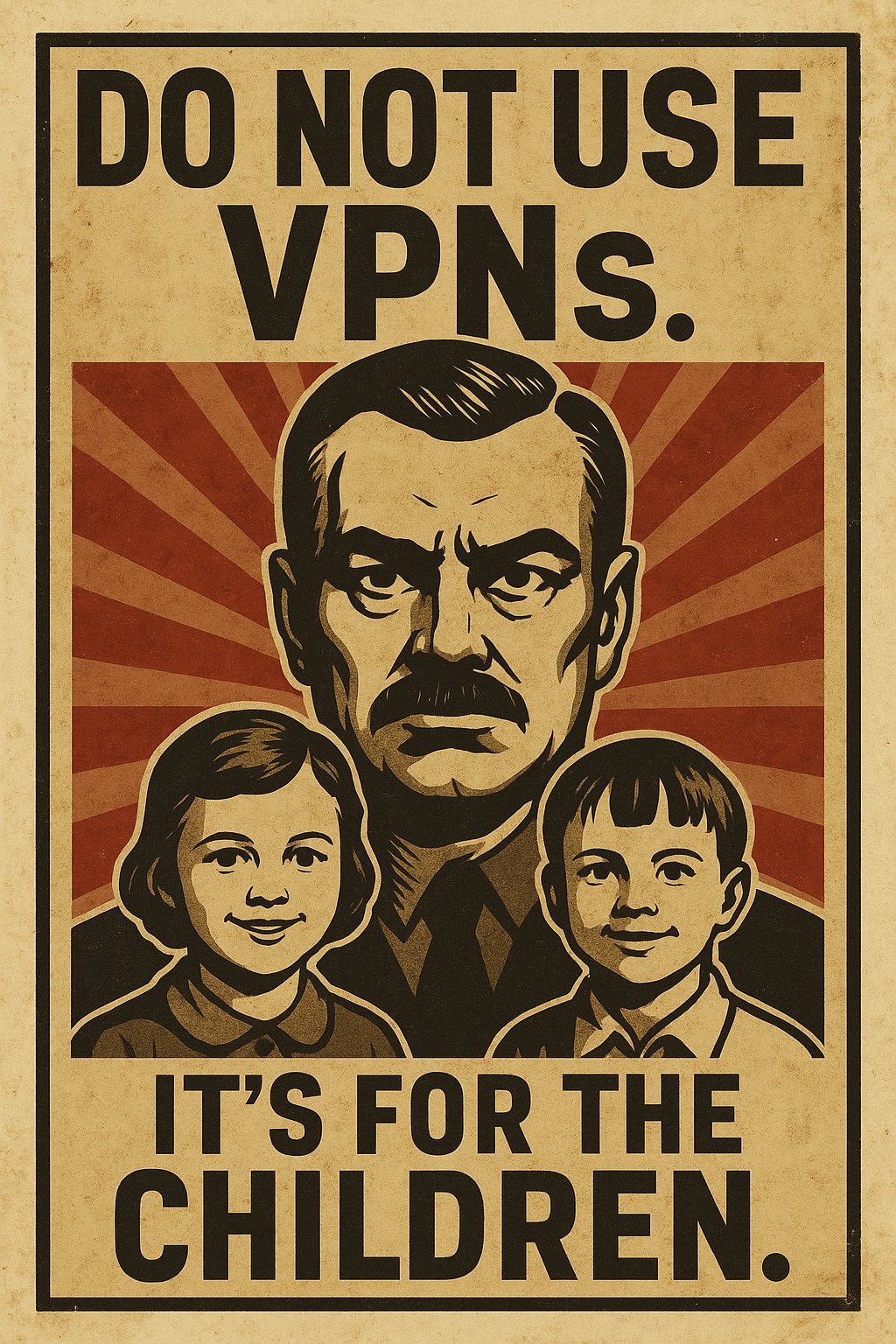

Прошло 4 века и, как ни странно, мотив «прозрачности как нормы» вернулся, он снова в моде; но теперь он навязывается не протестантской этикой, а государственным контролем. Запреты на использование VPN, анонимайзеров, прокси и других технологий приватности сегодня все чаще обосновываются фразой:

«Законопослушному гражданину нечего скрывать».

Это почти калька с XVII века — только вместо соседей и Бога теперь — алгоритмы, бигтехи и регуляторы.

Можно ли провести прямую параллель между большими окнами протестантского дома и запретами на цифровую анонимность в наше время? Конечно. И там, и там прозрачность объявляется добродетелью (пусть и под соусом защиты детей). И там, и там возможность скрыться трактуется как подозрительная (к счастью пока не как преступление, но кто знает, что будет впереди). В обоих случаях речь идет не только о безопасности, но о нормативной модели поведения:

Ты должен быть «как все», ты должен быть видимым!

Но есть и очень важное различие. В XVII веке прозрачность была добровольной, частью внутренней религиозной установки. В XXI веке – прозрачность все чаще навязывается силой закона, без оглядки на свободу совести, право на частную жизнь и презумпцию невиновности. Такого даже в Советском Союзе с его цензурой не было. Тебе не оставляют выбора. Тебя вынуждают быть прозрачным – не из веры в честность, а из страха перед контролем. Это уже не добродетель, а инструмент надзора.

Когда государства запрещают инструменты приватности под лозунгом «нам нечего скрывать», они используют язык морали для узаконивания слежки. Но в отличие от кальвинистов, которые отвечали перед Богом, современные граждане все чаще оказываются под контролем систем, у которых нет ни совести, ни небесной справедливости.

Если вы думаете, что я пишу про Россию, то нет, вы ошибаетесь. Не только про Россию — это почти везде так. Недавно в Великобритании премьер-министр завел разговор о том, что для защиты детей надо запретить VPN и другие средства сокрытия анонимности. Во многих штатах США на порносайты теперь анонимно ходить нельзя. Пользоваться криптовалютами анонимно во многих странах запрещено. Банковские транзакции для налоговой открой. Плати улыбкой и сдай свою биометрию государству. Это уже про нас 🙂

Но прозрачность как добровольная практика – это одно, а как государственный наказ – совсем другое. Мы имеем право быть открытыми. И мы имеем право быть закрытыми. И то, и другое — часть свободы. Потому что свобода – это не «делать, что хочешь, если власть разрешит», а возможность выбирать.

И да, я хочу жить в доме с окнами с открытыми шторами, потому что это мой выбор и потому, что я могу их закрыть в любой момент. Особенно тогда, когда кто-то смотрит в мое окно не мигая…

Алексей, спасибо за заметку. Публикация размышлений — это замечательная форма отстаивания своих интересов. Удачи тебе.

Кто его знает, как оно у них тогда было? Эти религиозные ребята такие категоричные. Совсем не факт, что у них эта открытость добровольной была.

Про сейчас, да, соглашусь, но у любой медали есть две стороны же. Вот мы плачем, что нашу приватность попирают. А как взорвут кого-нибудь, мы хотим, чтобы виноватых нашли поскорее. А лучше — до того, как взорвут. И у нас это в голове укладывается как-то, ничего не ёкает :)))

Другое дело, что конкретно в нашей стране (не знаю как в Англии), VPN и прочие пляски нужны не только для приватности, а чтобы смотреть вполне себе законные ролики на ютубе. И вот это реально бред, не оправданный ничем.

Да, все так. Но нет ни одного публичного кейса, в котором бы признавалось, что мониторинг мессенджеров помог предотвратить теракты. У американцев это было целое исследование и запросы в спецслужбы, которые и открыли сей неприглядный факт. У нас вроде такая же история